Depuis mon retour de Cuba, j’ai lu –ou plutôt retenté de lire- deux ouvrages de Karl Marx, Salaire, Prix et Profit et Travail Salarié et Capital. Ces deux ouvrages, beaucoup plus courts et d’une lecture beaucoup moins lourde que le Capital, concentrent des thèses de Marx qui, pour l’essentiel, contiennent des intuitions justes, mais aussi des raisonnements invalides. Et je profite de l’occasion pour expliquer mon désaccord avec certaines thèses de Marx qui font que je me suis déclaré non marxiste.

Dans ces deux ouvrages, et surtout Salaire, Prix et Profit, Marx répond à des idées reçues qui couraient parmi les socialistes de son temps, y compris au sein de la Ière Internationale. Cet ouvrage est une réponse de Marx à Weston, qui tentait en 1865 de convaincre les prolétaires que les exigences sur la hausse des salaires n’aboutiraient qu’à la montée des prix. Marx lui fait une très longue et cinglante réponse, qui vise notamment à démontrer que les prix ne sont pas directement dépendants des salaires, et que les prix des biens eux-mêmes ne sont que les sommes des valeurs des quantités de travail qui ont été consommées pour produire lesdits biens.

Je vais présenter la thèse fondamentale de Marx sur le salaire et les prix, dans l’ordre inverse de celui qu’il use dans ses démonstrations, c’est-à-dire en partant de la valeur du salaire.

La valeur du travail selon Marx

Pour Marx, le travail, ou plutôt la force de travail, est une marchandise qui, comme toute marchandise, a un prix dont on constate qu’il varie dans le temps. Mais Marx constate, ou croit constater, que malgré ces fluctuations dues à des perturbations sur le marché et à la loi de l’offre et de la demande, le prix de la force de travail comme celui des autres marchandises ne fait que graviter autour d’une valeur moyenne. Par exemple, ici, une variation de prix, et sa moyenne :

Pour Marx, ce qui fait la valeur du salaire, c’est la quantité de monnaie qui permet, vu le niveau des prix, d’assurer la reproduction de la force de travail, c’est-à-dire la somme qui permet au travailleur de se nourrir, de nourrir sa famille (donc le renouvellement des travailleurs), de se loger, se laver tant que c’était possible, se vêtir… Marx distingue le travail qualifié de celui qui l’est moins : le travail qualifié, exigeant une formation et un entretien plus coûteux, demande un salaire plus élevé.

La théorie n’est quasiment pas démontrée factuellement par Marx dans ses deux ouvrages. I l est vrai qu’à l’époque, elle a la force de l’évidence, puisque la grande majorité des ouvriers ont juste de quoi survivre, que les capitalistes ne peuvent durablement les payer moins, et que la concurrence entre les capitalistes comprime les salaires à ce niveau de survie.

La valeur créée par le travail n’est pas à confondre avec la valeur du travail fourni, et converti en production. Ainsi, on peut prendre pour exemple l’ouvrier qui travaille douze heures et qui crée six marks de valeur de marchandises, et qui est payé trois marks. Les trois marks sont la valeur de sa force de travail, quand le travail transformé en marchandise vaut six marks. Ce qui peut aussi se traduire par le fait que la valeur du produit de cette journée de travail d’un homme aurait pu payer la reproduction de la force de travail de deux personnes. La marchandise a donc une valeur objective selon Marx. Et il en va de même pour toutes les marchandises, qui peuvent être exprimées en quantité de « reproduction de la force de travail humaine». Cette valeur sera donc partagée entre le salaire et la plus-value capitaliste.

Les capitalistes tenteront toujours de ramener la valeur du salaire à un niveau inférieur à celui de la simple reproduction de la force de travail, afin d’augmenter leur plus-value. Mais ils ne peuvent descendre très en-dessous, ni durablement, sauf à détruire par la faim leur main d’œuvre. A l’inverse, si une branche de l’industrie fait face à un déficit de main d’œuvre, le salaire peut temporairement monter au dessus de ce niveau de renouvellement de la force de travail.

Marx répond donc à Weston que si les salaires devaient monter, ce serait au dépend de la plus-value, mais cela ne provoquerait pas de hausse des prix, car les prix ont une valeur objective, qui peut bien sûr changer avec l’évolution des techniques, mais qui ne changera pas brusquement avec une hausse des salaires. Pour Marx, ce ne sont pas les salaires qui font les prix, ou du moins pas directement bien sûr. Il faut bien comprendre que lorsque nous parlons de salaires qui montent, nous entendons qu’ils montent au-delà de la valeur nécessaire au renouvellement de la force de travail d'un travailleur, et donc que si la valeur d’une journée de travail équivaut à deux renouvellements de la force journalière de travail, alors cette valeur ne sera nullement modifiée par la hausse du salaire.

De cette thèse de Marx sur les prix découlent plusieurs conjectures. D’abord, il va mesurer le taux de profit par la plus-value (part de la valeur ajoutée non reversée aux salaires) rapportée à la somme formée par les salaires plus le capital fixe, les valeurs investies dans des équipements, qui en eux-mêmes ne créent pas de valeur, puisque seul le travail humain le fait.

Le taux de profit sera calculé par taux de profit=(plus-value)/(salaires+capital fixe)

Au fur et à mesure que la concurrence s’intensifie entre les capitalistes, et que ceux-ci multiplient les investissements à un rythme qui dépasse la croissance de la population ouvrière, alors la proportion représentée par la plus-value dans l’équation du taux de profit ne peut que baisser, provoquant ainsi la baisse du taux de profit, une concurrence de plus en plus acharnée entre les capitalistes, pourquoi pas des guerres (puisque l’Etat est un instrument de la classe dominante), et finalement la chute du capitalisme par la prise du pouvoir du prolétariat.

Au passage, les prolétaires ne gagneront rien dans la hausse de la technicité de l’activité industrielle, et ne seront pas mieux payés, puisque justement, pour les capitalistes, de plus hauts investissements signifieront une pression supplémentaire sur le taux de profit, donc une compression plus grande du salaire en retour.

Critique

Les démonstrations de Marx ont ceci de positif qu’elles démontent souvent des idées qui, en 2009 comme en 1865, restent totalement erronés. Ainsi, oui, la hausse des salaires ne se transforme pas nécessairement en hausse des prix : elle peut se traduire par une baisse des marges, une baisse des bénéfices ou des investissements.

Rendons aussi justice à Marx de certaines critiques ineptes qui lui ont été faites, comme celle selon quoi la théorie de Marx ne permettrait de comprendre aucune variation de prix d’un lieu à un autre, d’un moment à un autre. Il reconnaissait parfaitement l’existence de mécanismes d’offres et de demande, mais leur attribuait une valeur limitée dans la formation des prix ; il affirmait que la valeur d’une marchandise variait si la quantité de travail nécessaire pour la produire variait. La variation de la qualité du travail, qui en modifie la valeur de renouvellement, change également la valeur des marchandises, puisque celles-ci sont exprimées dans leurs valeurs en renouvellements de la force de travail.

Cependant, dès le départ du raisonnement de Marx que je viens d’expliquer, il y a des points qui laissent songeur. Je me demande déjà pourquoi Marx se focalise, lorsqu’il regarde une courbe des prix, sur la « valeur moyenne » du prix, en considérant que les fluctuations autour de cette moyenne comme du bruit créé par des causes subalternes. Si valeur moyenne il y a, elle varie avec le temps long, et tout dépend du début et de la fin de la série statistique que l’on prend. Reprenons le graphique précédent, en calculant trois moyennes sur trois tiers de siècle pour obtenir des moyennes très différentes :

Plus généralement, je me demande d’où vient l’idée de parler du prix de la force de travail comme étant une moyenne, alors que ce prix peut se formuler comme un rapport entre trois facteurs : 1) la disponibilité de la force de travail ; 2) l’intensité de la recherche de main d’œuvre par les capitalistes, 3) l’abondance des biens et services que les salariés pourront se procurer avec leur salaire. La valeur monétaire du salaire sera une fonction de ce rapport, ainsi que de l’abondance monétaire dans l’économie, abondance que nous n’avions pas pris en compte, car ce qui nous intéresse, c’est le salaire réel (et pas le salaire nominal, qui croîtrait si l’on faisait tourner la planche à billet et que tous les prix étaient multipliés par deux, tandis que le salaire réel stagnerait).

Etant un rapport entre plusieurs facteurs, la valeur de la force de travail va forcément varier, mais sur un temps relativement long. Ces variations ne peuvent se confondre avec les variations d’une année sur l’autre, dues à des accidents de productions, des modes passagères, ou tel autre effet que Marx classait comme relevant de la loi de l’offre et la demande.

La théorie de l’utilité marginale explique le salaire justement par le biais d’une fonction semblable à ce que nous venons d’évoquer, où l’intensité de la recherche de main d’œuvre est assimilée à une fonction d’utilité des employeurs (c’est-à-dire une fonction qui décrit que si je peux bénéficier de X heures de travail, j’en tirerais Y de chiffre d’affaires, et ma satisfaction montera d’autant). Le salaire n’est plus censé graviter autour du renouvellement de la force de travail.

Et plusieurs faits de l’histoire économique vont contre l’idée qu’en régime capitaliste, l’employeur tendrait toujours à baisser le salaire au niveau de ce renouvellement. Par exemple, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les prolétaires ont massivement pu s’offrir des automobiles, des voyages touristiques, des téléviseurs, un certain équipement électroménager, puis des ordinateurs, des logements plus grands et plus salubres…on est depuis longtemps au-dessus du simple renouvellement de la force de travail. En effet, n’en déplaise aux misérabilistes qui pensent que les ouvriers français n’ont que leurs chaînes à perdre, nous pourrions avoir nettement moins. Nous pourrions ne pas avoir de voitures, juste des bus pour nous emmener à l’usine. Nous pourrions ne pas avoir de téléviseurs ou d’ordinateurs, juste une vague information dispensée par le patron ; nous pourrions être logés dans des cages à lapins pour juste pouvoir nous reposer entre deux journées de travail.

Des marxistes ont trop longtemps cru que ces progrès étaient seulement dus à un rapport de force favorable aux prolétaires suite à la défaite du fascisme et à la montée en puissance du camp soviétique. Pour ma part, j’y vois surtout que les capitalistes eux-mêmes ont intérêt à partager les gains de productivité s’ils veulent conserver une clientèle pour les marchandises qu’ils font produire, et ainsi continuer à faire du profit.

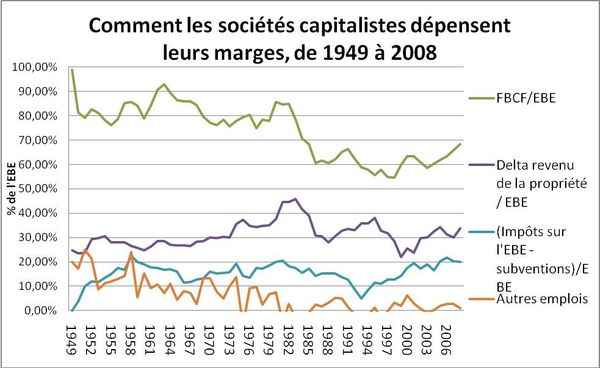

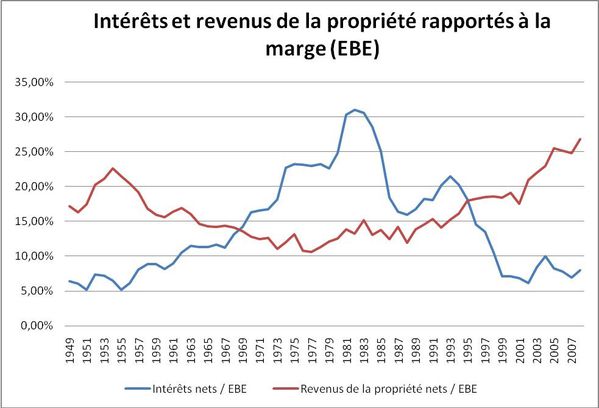

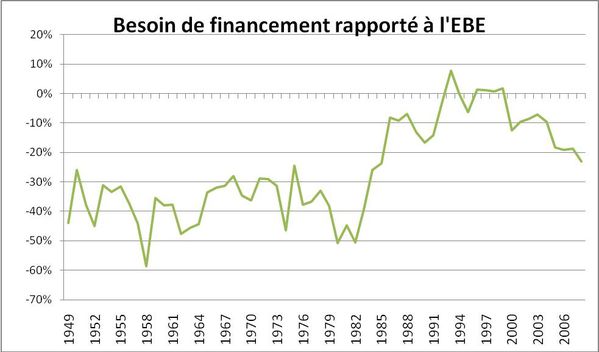

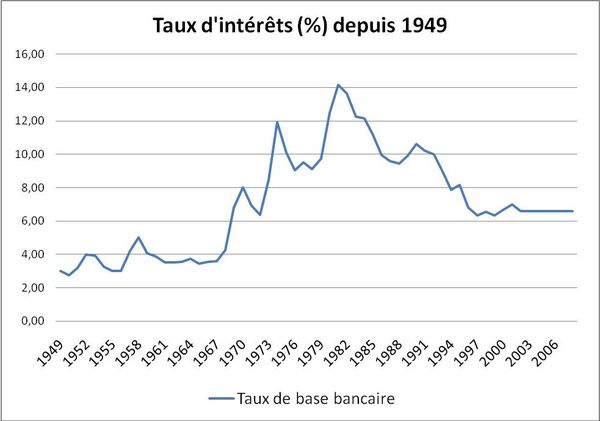

De même, la baisse tendancielle du taux de profit n’est pas nécessairement appelée à se réaliser. J’ai déjà écrit dans le site que quand bien même on verrait une baisse sur le temps long de la part des profits dans la valeur ajoutée des entreprises, cela pourrait aussi bien s’expliquer par le fait que les sociétés capitalistes ont vu leur part de la production nationale croître considérablement au détriment des producteurs indépendants, et parfois des administrations. Si la part de la valeur ajoutée des sociétés capitalistes dans le PIB passe de 20% à 80% et que le taux de profit des capitalistes reste le même, cela veut dire que les revenus des non-capitalistes auraient relativement décru. Ensuite, depuis trente ans, on ne constate pas de baisse des taux de profits, plutôt un rétablissement dans les années quatre-vingt suivis d’une stagnation. Selon Raphael Taller qui intervenait en tant qu’économiste au stage de Saint-Chinian, c’est une contre-tendance qui ne contredit pas la théorie de Marx.

Si le taux de profit ne baisse pas tendanciellement, alors cela remet en cause l’idée que le capitalisme soit historiquement condamné. Ce qui n’est pas un problème pour moi, puisque cela veut dire qu’il faut le faire tomber.

Il me semble pour ma part que l’explication marxiste de la valeur, du salaire et des prix n’est pas celle qui explique le mieux les faits économiques. Que d’autres théories, par exemple celle de l’utilité marginale, plus des théories ultérieures, offrent de meilleures compréhensions. Mais elles n’enlèvent rien à un fait : seul le travail crée la richesse. La part que prélève le propriétaire sur la valeur ajoutée, quelque soit la manière dont vous expliquez la formation des prix, reste de l’exploitation.

Pour mémoire (ou la culture) , exemple de la théorie marginaliste dans le cas du salaire.

Un demandeur d’emploi propose de vendre des heures de travail. S’il vend X heures de travail payée au salaire S, il fait un gain de X*S (il s’agit d’une simplification de la théorie, car normalement, l’argent a une utilité, qui est décroissante au fur et à mesure que l’on s’enrichit, et que vient réduire la « désutilité » ou perte d’utilité due au fait que l’on perd du temps libre en travaillant).

L’employeur, lui, a une fonction de production qui fait que, avec le matériel dont il dispose, s’il peut se procurer X heures de travail salarié, il fera une production, en valeur (on suppose qu’il arrivera à la vendre) de f(X) (la valeur de la production est une fonction de X). Il va devoir en revanche, pour chaque heure de travail salarié, payer S de salaire et en plus de cela C de dépenses matérielles. Par exemple, plus un routier travaille, plus il dépense d’essence. En plus, l’employeur aura des frais fixes F à assumer.

Les gains de l’employeur se mesureront par :

Gains = f(X) - X*(S+C) – F C et F sont considérées comme des valeurs connues, X et S ne le sont pas.

Il se trouve que la function f(X) est décroissante à la marge, ce qui signifie que chaque nouvelle heure de travail augmentera la production, mais moins que la précédente. Donc, si l’on représente f(X) par une courbe, f(X) n’a pas l’allure d’une droite, mais d’une courbe qui progresse, au fur et à mesure que X augmente, mais tend à stagner. Tandis que les frais (X*(C + S) –F), eux, continuent de progresser en ligne droite tant que le nombre d’heures de travail X augmente. Donc, il y a une certaine valeur de X au-delà de laquelle l’employeur n’a plus intérêt à acheter des heures de travail car ses gains baissent.

Plus le salaire S offert par les employeurs monte, plus les salariés offrent de travail. On peut dire que le nombre X d’heures de travail offert par les salariés est une fonction de S : X=g(S).

Donc la fonction de gains de l’employeur s’écrirait :

Gains = f( g(S) ) – g(S)*(S+C) –F

(Désolé pour ceux qui n’aiment vraiment pas les maths, mais ça s’arrête là, je vous rassure).

Donc, le nœud du problème est de résoudre l’équation pour savoir à partir de quelle valeur de S (à quel niveau de salaire horaire), on va réussir à acheter un nombre tel d’heures de travail que, suivant les explications données précédemment, si l’employeur achète encore une heure de travail, ses gains vont commencer à baisser. On parle de « théorie marginaliste » parce que le prix d’une vente se fait au niveau où l’achat d’une unité supplémentaire ne rapporte plus d’utilité. Le niveau du salaire se fixe là. Sauf, bien sûr, si les salariés ont considéré auparavant qu’ils avaient déjà donné suffisamment d’heures de travail, et qu’ils préfèrent disposer de temps libre. Cette dernière précision paraît complètement utopique lorsque l’on pense à la situation des chômeurs, mais sur ce sujet les marginalistes, comme la plupart des libéraux, penseront que le chômage est dû à l’Etat qui bloque le fonctionnement du marché du travail (salaire minimum, réglementations du travail, etc…).

Il s’agit là d’une théorie, datant de la fin du dix-neuvième siècle, et que les économistes ont largement complétée voire dépassée depuis. Comme dans la théorie de Marx, un employeur ne peut verser moins que ce qui permet au salarié de survivre et de pouvoir travailler le lendemain. Mais cette théorie explique aussi que le salaire puisse se trouver au-delà du niveau de subsistance.